香港,离我们越来越近了。

内地人蜂拥而至,交流融合,从职业结构到收入层次,渐与本地人无异,就像那首《中国人》里唱的歌词,“一样的血,一样的种”,一样的罗湖两岸正在急速靠拢。在一杯奶茶都可以叫快递小哥从深圳送到港岛的时代,人就像掠过大地的飞鸟,并不会认为此地与彼处有何不同。

但与此同时,人们在抖音上,在 B 站里,却不断怀念那些久远的香港电影,老去的港片女神,还有风衣飒然的小马哥,义气干云的陈浩南。到如今,荧幕上的香江印象只剩下制服笔挺的督察和头戴假发的律师-一个我们不再熟悉的世界。

香港,离我们越来越远了。

在互联网上,香港和深圳的比较永远是一个热门话题。人们喜欢用经济指标,用科技成果,用创业公司数量,用年轻人的加班时间来比较,但少有人关心一个问题-人们是为了什么来到这两座城市。

至少在国内,来深圳是不需要任何资格的。深圳的逻辑很简单,来了,干活,赚到钱了,留下,失败了,离开。这里没有门槛,唯一的门槛在心里,你觉得自己还能扛下去,你就有资格呆下去,若有一天你灰心了,失望了,那就离开,所有的判断都源起于内心,所有的结论也只属于自己,而无需一位签证官来评判你的得失,为你的去留盖一个戳。

所以深圳是自由的,人们乘兴而来,兴尽而归,深圳也是包容的,无分贵贱,无有南北。

但香港是信奉精英主义的,内地人来香港,优才计划要给你打分,专才计划要审查你的资历,IANG 要求你受过高等教育。

香港不欢迎无根无底,赤手空拳来打拼的年轻人,除非你来购物,来旅游,来消费,看一眼中环如刀锋耸立的大厦,闻一闻太平山顶富贵花瓣的馨香,然后即刻离开,带走手机里的一叠数字照片,最好再带几块劳力士手表,LV 包,和法国化妆品。

香港要的是沃顿商学院的 MBA,清华北大的年轻学者,和百度阿里的技术中坚。他们的共同特点是会被邀请参加本地派对,热情地学习红酒知识,并以住到半山区为荣。他们是顺从这城市的逻辑的,所谓成功的人生,就是努力工作,然后升职加薪,然后买房上车,在那些密织如网的混凝土巢穴里拥有一个自己的单位。

于是多年过去,我们看到了今天两地的差异-香港的楼越来越贵了,香港富人的财产越来越多了,律师行和经纪公司开遍城市的每个角落。而与此同时,深圳长出了腾讯,大疆,华为,以及热火朝天的华强北。

香港的高层公寓楼和深圳的科技园

精英永远是保守的,是建制派的,远道而来的内地精英也是如此。你千辛万苦拿到的那个香港身份,是对你在金融界,学术圈,科技业积累多年的奖励,它是一份礼物,但同时也是一把锁,将你的后半生紧紧封存在你熟悉的框架里。

所以,当新千年到来,当互联网露出一点野性的萌芽时,谙熟财务规则的中产精英们,会自然而然地用数学公式,用风险模型去观察它,评估它,然后得出结论,这不是一个划算的买卖,它商业模式不明,盈利方向未定,混乱无序,前景黯淡,应当卖掉。

新事物就是这样一次次与香港擦肩而过。

尽管香港政府提出过无数个科技发展计划,但最后无一不以卖房子作为收场。因为相信精英主义,相信专业,所以他们总是让一群成功的人来做未知的事,结果是,成功者必然沿着导致自己成功的路径前行,于是一切回到了从前,所有的科技创新都为地产和金融服务,十大家族依然主宰着这座城市,包括所谓的创新。

半个世纪前,香港还是草根文化的天下。

那是一个狂飙突进的时代,剧风骤雨般的东亚大陆上,香港就像一座外表虽破损,内里却井然和煦的小小庙宇,接纳了来自四方的人们。有受伤的士兵,破产的商人,沮丧的作家,更多的是饥饿的农民。他们大多没有合法证件,许多人甚至抱着一根木头漂流过来。

刚开始,难民的涌入带来许多恶果,治安恶化,黑帮猖獗,旺角和铜锣湾每晚枕着古惑仔的叫嚣入夜,金庸差点葬身火海,黑社会的故事在媒体和坊间流转。

当这些故事变成传说,进入文艺时,香港的电影却神奇般地崛起了。这些武侠片,黑帮片讲述的侠义,义气与复仇,是属于庶民的故事,不那么文明,不那么讲究规则,也不够精致,但却激情饱满,快意恩仇,像青春期的少年,充满生命的妄动。

但正是这些不精致的电影,掀起了新浪潮运动。今天你所熟悉的老港片,都是那一场运动的产物。

那个制作略显粗糙的年代,恰恰是香港电影辉煌的起始

就像今天我们所熟知的香港品牌,金利来,维他奶,莎莎国际,全都诞生在那个动荡的,粗糙的,不安的时代,如今在港岛呼风唤雨之辈,有多少人都是从那些难民里攀爬出来。

真正的创新,必然具有颠覆秩序的力量,从来都是起于阡陌,拔于行伍。惊天的变革,也往往从几个无依无靠的外乡人身上生发出来。

就像深圳如今在电子产业中的地位,是从外地人聚集到蛇口和华强北,山寨外国产品开始的一样。

深圳崛起的秘密,就在华强北的摊位里

今天,当许多人询问我们是否应该去香港发展时,得到的回答永远是一句反问,“你首先要想清楚自己想要什么。”

香港是中产阶级最理想的城市,如果你拥有傲人的学位,耀眼的履历,而你的理想也是沿着既有的阶梯攀爬,直到进入高管或者合伙人圈子,那么你无需任何犹豫,请立刻投出简历。香港会以最大的善意欢迎你,并给与你丰厚的薪水。

但如果你是个有趣的人,并且想把有趣当作人生的主轴,甚至想做一点有意思的事,那么你或许应该考虑欧洲,澳大利亚,日本,或者国内的北京。一座只欢迎精英的城市,得到的除了精英的智力和财富,也必然有精英的乏味。

如果你愿意接受一点混乱,甚至一点危险,那么正在快速发展中的越南也许更适合你去闯荡。

当然,香港从来不是一成不变的,就像多年前难民潮奔涌而来时,香港还是一个工厂遍地的制造业重镇。历经几十年人口与产业升级,打工人穿上西服,搬进写字楼,成为律师,银行家,重塑了城市经济。

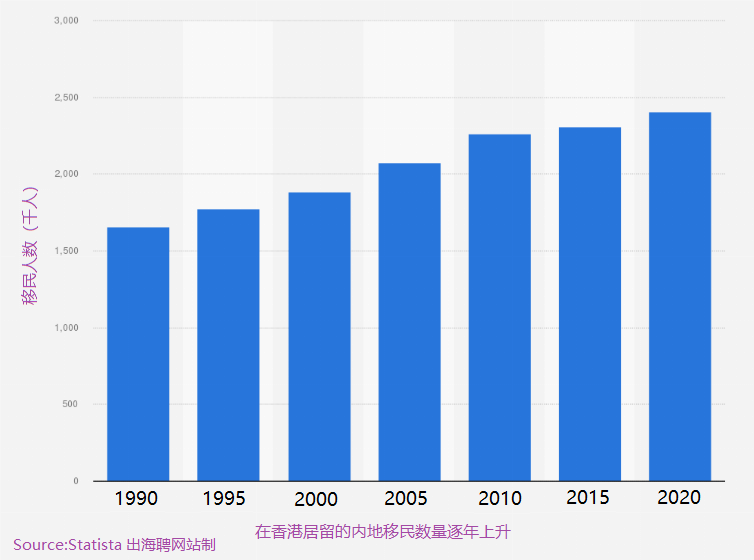

如今身处中美对峙前沿,香港本地人口的大规模净流出,也迫使政府放低门槛,扩大配额,期望引入更多内地人才。也许未来,当新的一批怀揣野心,同时没有太多精英意识和负担的年轻人来到香港后,反而是这座城市再造香江奇迹的机会。