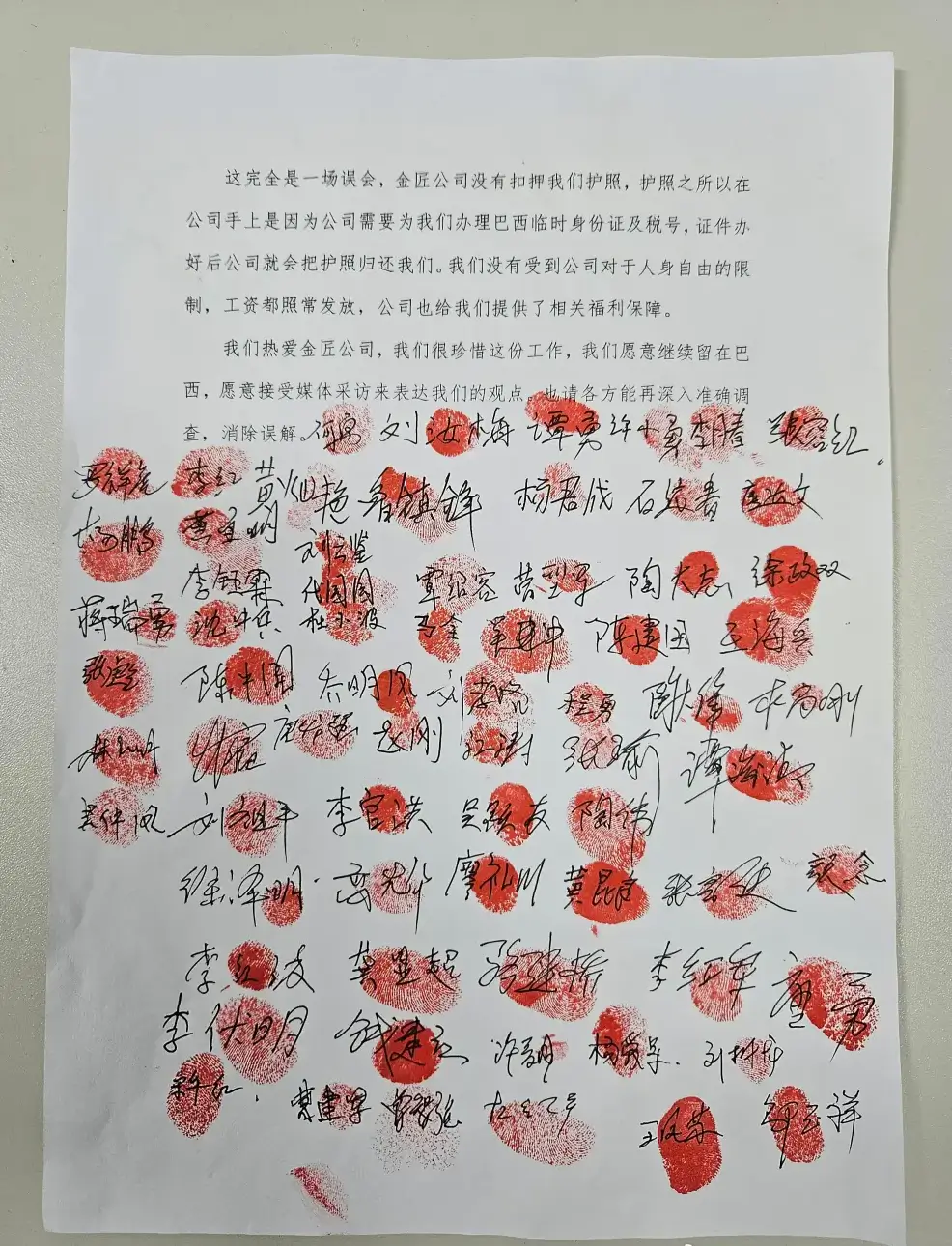

一张 A4 纸,密密麻麻写满了姓名,更令人惊心的每个名字上还按了个鲜红的手印。比亚迪巴西工厂的这场劳动纠纷,不管巴西政府有没有误会工厂的管理,单就这个工人们集体为企业背书的签名按手印方式,如同当年签卖身契一般的操作手法,就足以让人看清这家外包公司的嘴脸了。

这一幕不禁让我想起百年前大清劳工去美国淘金前,给承包人签下的契约书:

“自愿前往金山国作工,生死各听天命。”

一张纸,一个名字加一个红彤彤的手印,就把一条命交了出去。

然而那毕竟是百年前了,那个时代即使在欧美国家,工人的劳动条件也没有好多少,童工还很普遍。但现在大多数国家都有了专门保护劳工权益的法律和组织,可为什么我们的工人还会接受这种简直有些屈辱的方式为公司作证?尽管我也能理解,很可能在巴西的工作对于这些工人而言已经是相当理想了,至少薪资比国内高得多。

但我们仍然要问:为什么中国人能够接受糟糕的工作条件,就连巴西人都看不下去要出面干涉?

中国人天生就能容忍苦难吗?

海外中文社区常年有一种说法:中国人在两千多年的帝制统治下早已习惯了服从和压制自己,从不知反抗为何物,或者即使反抗也只针对个人的一点蝇头小利,而从不知组织起来争取制度性的改良。

但我们看看民国时代,就会发现那时的工人运动蓬勃发展,工人自己组织起来和资本家抗衡争取工资和劳动条件的事情层出不穷,并且确实取得了相当的成果。许多城市都有联合性的工会,并深度参与了各种革命运动。即便抗战爆发后,在沦陷区的工人运动依然存在,那时伪政府依靠日本军队建立了高压统治,对民间的社会运动极为敏感,动辄强力镇压,但依然有大批工人参与反抗活动,没有被吓倒。

可见,中国人并不是自古以来就缺乏反抗意识。

那么,是否因为经济因素呢?

这也是一个常见的说法。就像电影《盲井》里的那句台词,“中国什么都缺,就是不缺人”。因为劳动者太多,老板能够轻易换人,所以劳工没有筹码与资方对抗。但仔细推敲一下就会发现,这句话并不正确,或者说并不一直正确。中国的劳动力市场供过于求只是最近十年才出现的。事实上在刚刚加入世贸组织后,大批外国投资来到中国开设工厂,同时一大批民营出口企业的成立,都形成了对劳动力的庞大需求。那时候一个内地的农民工只要身体没有问题,几乎不用费多大力气就能在沿海城市找到工作。后来随着互联网经济和电子制造业的崛起,对大学生的需求量也极为庞大,很多理工科学校的毕业生就业率都达到 95% 以上。横向对比欧美国家,你就会发现年轻人毕业即就业其实并不是世界上普遍的现象,只有在彼时的中国,快速的经济增长才能源源不断地吸纳毕业生进入职场。

然而二十年过去了,这样高速的经济增长似乎并没有带来劳动条件的显著改善。虽然我们出台了劳动法,理论上有了对劳动者的保护,但实际执行的情况大家都清楚。

我们还可以拿印度来作为比较。印度的人口结构比中国更为年轻,乡村的劳动力也非常充足,且由于投资环境的糟糕,印度经济创造的就业机会显然不如中国。然而印度人的劳动时间却少于中国,印度工人罢工的新闻也相当多。难道是印度的资本家良心更好吗?这显然不会是原因。

工人组织的重要性

如果我们观察所有劳动权利保障较好的国家,会发现一个显著的特点,那就是工人组织的积极行动。

欧美国家就不必说了,即使在印度,劳动力市场供过于求,或者说内卷也相当严重的情况下,印度劳工仍然有组织起来争取权益的机会。包括很多发展中国家,例如南美,东南亚,非洲等国,都有不同程度的工会活动存在。

组织是一个强大的力量,可以将原本弱势的人集合起来,形成有策略的博弈。即使一个国家的劳动力供应充足,但当大批工人联合起来采取一致行动时,仍然可以给资方施加强大的压力。这正是很多发展中国家的工人也能享有高于中国工人待遇的原因。

然而在国内,由于国情的原因政府一直对民间自发的组织活动非常警惕,因此有组织的罢工常常遭到警方的压制。这导致了中国劳工在争取权益时缺乏组织的支持,而不得不独自面对强大的资方。正是这种一边倒的不平衡状况,迫使劳工在职场上不断后退,让渡出自己的权利。

虽然 2008 年出台了《劳动合同法》,在纸面上给予劳动者诸多保障,但实际的执行情况显然不尽如人意。

为什么这样的法律无法在实际层面得到执行呢?

本质原因就在于,中国的劳动保障是自上而下赐予的,而不是由劳工阶层主动争取来的,并且也没有来自劳工阶层的监督。这就注定了劳动保障的实际执行情况完全取决于政府的态度。过去一段时间中国经济还在蓬勃向上时,劳动仲裁方面一度较为偏向劳动者,然而大约从两年前开始,我的律师朋友告诉我现在的仲裁庭已明显偏向企业一方,因为“要保护企业的营商环境”。

可见,自上而下的赐予,必然就是可以给你,也可以随时收回去。

低劳工报酬真的有助于保持经济优势吗?

每当我们讨论劳动条件,或者国外的劳工权利时,总会有人提出一种说法:中国之所以成为世界工厂,以及中国的拼多多,抖音等互联网企业之所以能够在欧美大杀四方,正是因为我们没有那么高的福利,通过极致的内卷才能让中国的企业拥有强大的竞争力。

我不否认靠压低劳动报酬可以获得某种程度的竞争优势的事实,但问题只在于,这样的模式是否能够持续?

很多年以前,亚洲四小龙,日本,拉美都曾依靠低廉的劳工成本和拼命的工作态度获得了快速的发展,产品迅速占领欧美市场。然而很快,这些国家都遭遇了欧美国家的贸易壁垒。因为长期的贸易失衡显然是不可持续的,欧美国家不可能坐视自己的工作岗位和市场流失,必然会对廉价输入的商品进行阻挡。回看历史,我们会发现这种不平衡的贸易都引发了冲突,最后在欧美国家的逼迫下,各国纷纷开始改善劳动待遇,提高福利水平,进行艰难的转型。

亚洲四小龙显然是转型的成功者,他们虽然失去了低端制造业,但凭借科技和服务业的发展攀上了价值链高端。拉美国家则陷入了中等收入陷阱,成为转型的失败者。

无论转型成功还是失败,我们都可以看到,这种转型尽管来自欧美的压力,却也是自身发展的必然过程。因为长期的低劳动报酬会使得生产国过于依赖出口,从而在贸易上极易受到他国影响,经济因此变得十分脆弱。而通过拉动内需,改善人民的收入和福利就可创造出一个庞大的内需市场,从而消化掉内部产能,使得国家经济更加强韧。

尤其对于一个大国来说,独立的外交和政治,必然是以独立的经济和市场作为基础的,不可能长期依赖别国市场来获得发展。

对于中国来说,我们本应该沿着日本和亚洲四小龙的路径走向产业升级,带来收入的增加和福利的提升,然而现在为什么越来越卷了呢?

产业政策的误导

问题就在于,中国的劳动保障和产业升级始终没有遵循市场规律和人们的自发意识,而是来自政府的指导,也就是这种自上而下的所谓部署,决策,导致我们走向了不同于日本和亚洲四小龙的结果。

至少从十多年前开始,广东就提出了“腾笼换鸟”政策,希望通过主动摒弃低端加工业,引入高科技业来实现产业升级。后来国内也开始大力扶持新能源,半导体,电动车等产业。经过长期的扶持,这些新产业的确取得了不少成果——电动车卖向了全世界,光伏产品几乎垄断了全球市场,低端半导体也有很大斩获。但这些成果似乎并没有换来员工劳动条件和收入的提升,以及人们普遍的幸福感。反而我们看到的是,这些所谓的新兴产业成了内卷的重灾区。一年来数家电动车企业的崩盘还历历在目,各家明星公司里的猝死新闻也屡见不鲜。

为什么会是这样的结果?

因为政府总是使用产业政策来扶持他们,而没有让他们直面市场,调整自己的发展步伐。这导致很多地方政府不断地鼓励企业加入产业赛道,即使明明知道这个市场已经饱和了,但企业依然可以从政府拿到补贴,而地方又有了 GDP,还创造了就业,可谓多赢。我们以光伏产业为例,在多重力量的推动下,中国的光伏产业不断膨胀,产能早已超出了全世界的需求,却还一味扩大生产,最后不但卷死了国外同行,自己也在恶性价格竞争中元气大伤。企业的内卷式竞争必然传导到员工,逼迫着所有人都在低水平的报酬下艰难地生存。

所以,过度的产业政策忽视了市场规律,造成产能过剩,企业利润下滑,自然也让员工的收入无法提高,于是大家不得不选择出海。而为了维持出口竞争力,又得进一步压低各种成本,以至于触发贸易冲突,如此形成恶性循环,难以解脱。

该如何跳出内卷?

要跳出内卷,首先我们必须转变一个观念——从重视供给转向重视需求。

人类自二战结束后,就已经从总体上解决了短缺问题。以当今人类的生产能力,其实早已超过了必需品的需求。因此,当今企业所面对的最大问题,无不是出在销售端。这就是为什么网红和明星能够轻易赚到比生产厂家更多的钱,因为他们掌握了流量,也就掌握了市场,厂家只有通过他们才能卖掉产品,所以他们占据了价值链中最丰厚的环节。

国际贸易也是同样的道理。美国的制造业早已衰落,为什么还能够站住全球经济的龙头地位?就是因为美国提供了全世界最大的市场,这些海量的需求是其它国家急需的资源。因此仅凭这个庞大市场,美国即可轻松拿捏各国,主导着世界经济的发展。

中国拥有十几亿人口,原本是可以创造一个庞大的消费市场,成为影响全球经济的玩家。但长期的劳动报酬过低,福利保障不够完善,阻碍了内需市场的成长,使得中国的企业不得不去竞争出口市场,进而相互压价,也削弱了劳动者的收入。

所以,我们必须将有限的资源从产业补贴转移到居民部门,大力支持消费,大力创造需求。这包括提高福利水平,强化劳动法的执法,加强法治,从而促进普通人的安全感,如此大家才敢于消费,乐于消费,并通过消费升级,让真正有创新能力,通过优化管理而不是压榨员工的企业成长起来。

评论

zoritoler imol - 2025年 2月 23日

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

drover sointeru - 2025年 3月 22日

I love it when people come together and share opinions, great blog, keep it up.